Produceのページに戻る

記憶への回廊 |

「記憶」をキーワードにした5名のインスタレ−ション作品で構成される展覧会

| 2001年3月27日(火)〜4月1日(日) 13:00〜20:00(1日:〜18:00) |

| 【そわか1】 浜田涼 【そわか0】佐藤由美子 【1階通路】古厩久子 【そわか2】金武明子 【地下室】 山根勇 |

| ギャラリーそわか 〒601-8428 京都府京都市南区東寺東門前町90 Tel/Fax:075−691−7074 市バス18/71/207系統【東寺東門前】下車すぐ JR京都駅八条口より徒歩15分/近鉄東寺駅より徒歩7分 |

| 私たちの意識あるいは無意識の領域には、無数の記憶の断片が堆積している。それらは、互いに無関係であるように見えながらも、奥底の部分で根がつながっており、一人の人間の意識を形あるものとして成り立たせる役割を果たしている。そして、これらの記憶の断片をたどりながら意識の奥底へと遡る行為は、私たち自身の真の姿を探し求める旅に例えることもできるのではないだろうか。 「記憶のたどって意識の奥底へと降りてゆくこと」をキーワードに、ギャラリ−そわかの5つの展示空間を同時に使って開催されるこの『記憶への回廊』は、金武 明子、佐藤 由美子、浜田 涼、古厩 久子、山根 勇 によるインスタレ−ション作品から構成される展覧会である。彼ら5名が対象としている「記憶」は、自分自身の意識を掘り起こそうとするものもあれば、モチーフとして定めたある特定の人物を対象としたものや、観衆をはじめとする他者の記憶を解き明かそうとしたものなど、それぞれの性質は大きく異なっているが、それらが作品としての生を与えられた姿には、一個人の意識の中のものであるだけではとどまらない、一種の普遍性をまとった存在感を見て取ることができるのである。 |

| 浜田涼(そわか1) | ||

| 展示室に入ると、左右と正面の壁面は、大小さまざまなサイズ(約40×26cm、36×26cm、22×15cm等の3種類に大別できる)で、色彩を強く感じさせる、主に長方形横長のカラーの平面作品計

103点で覆われている。これらは、道路や街灯、電線、自動車等の街中の風景の他に、椅子に座る人物や窓際などの室内の光景、空に浮かぶ白い雲や斜光に赤く染まる空などを焦点を大きくぼかして撮影し、被写体の具体的な姿を極力判別しにくくした写真のカラーコピーをパネル張りした上から、半透明のメディウムによるコーティングを施してさらに画像を変質させたものであるが、画像はそれぞれのパネルの側面にも続いており、一点ずつの作品は、それ自体が一つの風景を象徴する存在となっているのである。また、これらの平面作品の隙間をぬうようにして、壁面には電話の部品やライターなどをやはり半透明の樹脂で固めた、6〜15cmほどの計13点のオブジェが点在している。 どちらの作品も、素材となるもとの景色や物体の本来のイメ−ジは作者の作為によって強く打ち消され、それが現実の場にあるものではなく、記憶の中の存在であるようなぼんやりとした印象のものへと大きく変質させられているが、作者の日常の中のささやかな記憶の一つを表わすであろうこれらのオブジェ群がつくる空間は、展示の構成要素である一点ずつの作品が想起させるものとはまた異なった、新たな印象を感じさせる存在となっている。 例えば、会場を歩きながら壁面を眺めてゆく中で次々と目に飛び込んでくる色彩やイメ−ジは、私たちの意識の中でミックスされることで一つの統合されたイメ−ジを新たに生み出すが、作品をたどる順序を逆回りにしたり、会場を歩くスピードを早めたり遅くしたりするなど、展示壁面との相対の仕方を変えてみることで、私たちが作品から感じ取る印象は微妙に異なってくる。それは、対象に目の焦点が合わないことでさまざまな想像を呼び起こすオブジェがさらに複数集まることで、そこに新たなストーリーが生まれ、その組み合わせや並び方の違いによって、そうしたストーリーが別のものへと組み変わってゆくことが要因だと思われる。そして、作者の記憶やイメ−ジが無造作に次々と投げ出され、それを観客である私たちが自身の意識の中で自由に選んで拾い集めることで、観客一人一人の意識の中にそれぞれ異なる物語を発生させるというのが、浜田涼の作品がつくる空間の特質なのではないだろうか。 |

|

|

| 古厩久子(1階通路) 『二人でお茶を/ Tea for You 』 | ||

| 空間には、ギャラリーが普段来客用に使っている、幅と高さ各45cm、長さ4mほどの木のテーブルが設置されている。テーブルの片方の端の足下にはヴィデオ・プロジェクターが仕込まれており、そこから壁面に向かって、110×82cm

の横長画面の映像が音楽を伴って投影されている。映像は、首から下の上半身を写された女性が、テーブルの上に置かれた白い深底の器を、作動の作法を思わせる手つきで撫ぜるさまざまな動作を繰り返し、それが一通り終わると画面がフェードアウトして、今度はこの女性から見た側に視点が入れ代わり同様の動作を映し出すという、一サイクルが二分半ほどのもので、名曲「二人でお茶を」を逆回ししたB.G.M

をしたがえてそれが延々と繰り返されてゆくのである。 「触れる」ことをテーマにした彼女のこれまでの作品では、作者自身あるいは私たちが何らかの対象に触れる行為が引き起こす感覚の会得がその重要なファクターとなっていたが、今回の展示では、映像に登場する女性(作者自身)と彼女に触れられる器、そして彼女が画面の中で差し出す手の先にいるであろう私たちという3者の関わりが、「触れる」という行為をもとに浮かび上がってくるのである。 またここでは映像だけではなく、空間に終始流れる「二人でお茶を」をもとにした音楽や、来場者へ実際にお茶をサービスするために置かれた茶碗とポットなどが、作品をより日常に近い場へと連れ出す役割を果たしており、それが、観客である私たちと映像の中の作者との距離を縮めている。その結果として両者の間には、「器」を仲立ちとした目に視えない関係が築かれるのである。 |

|

|

| 佐藤由美子(そわか0) 『鏡の中の鏡の中のワタシ』 | ||

| ミヒャエル・エンデの30編の短編小説から成る作品集「鏡の中の鏡」の30編すべてに対して、一編につき一点ずつの作品を版画の技法をもとに制作し、それら計30点で空間を構成することで、ギャラリーを丸ごとエンデの本の世界とし、彼女自身も含めてここに足を踏み入れた者が、『鏡の中の鏡』という本の世界を巡り歩くことができるというコンセプトのもとに開催された展示で、昨年、東京・Gallery

ART SPACE で行われたもの(2000年8月9日〜14日)を構成し直して巡回させた展覧会である。 それぞれの作品は、東京での展示と同様、一部銅版画と木版画を含んではいることを除けば、すべてがリトグラフおよびそこに墨汁によるドゥロ−イングを加えた技法で制作されており、ほとんどが墨一色であるともいってもよい会場全体の色彩が統一されている。そしてこれらは、平面として額装されたものだけではなく、不定形の作品を直接壁に留めたものや、支持体を折りたたんで立方体にしたもの、数枚を天井から吊って空中に「小部屋」をつくったものなど、サイズや形態は実に多種多様であり、ギャラリー全体に「迷宮」としてのイメ−ジを漂わせている。また、それらの作品には、原典であるドイツ語の題名やテキストが時には画面いっぱいに広がる長大な文となって表面に刷られているが、硬質なドイツ語の響きがモノトーンの色彩と呼応し合うことで生まれる相乗効果が、濃密なエンデの世界に私たちの心を集中させ誘い込むのである。 Gallery ART SPACE での展示が、外光を遮断した狭い密室に30点もの作品を凝縮させたものであったのに対して、今回のギャラリーそわかでは、広さ自体が倍近くになった上に、壁面の一つが全面ガラス張りで外光が多量に差し込むというきわめて開放的な空間での展示となった。そうした状況は、空間全体が「鏡の中の鏡」という一冊の本を象徴していた前回の展示とはまた異なって、観客が一点一点の作品と十分なゆとりを持って相対することができるような距離を生み、作品を見ながら会場を歩くことで、私たちは本を一ページずつめくってゆくような感覚を味わうことができるのである。 |

|

|

| 金武明子(そわか2) 『Girls 1-124 』 | ||

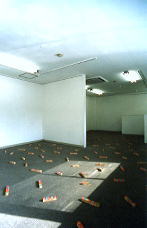

| カーペット敷きのギャラリ−の床には、アルファベットの大文字をそれぞれ一文字ずつゴムのエンボスで表面にプリントした3cm角の木の積み木を2〜7文字分横につないで並べることで、ある人の名前を表したもの計

124名分が、ほぼ等間隔(30〜40cm程度)ながら床いっぱいにランダムに配置されている。アルファベットの文字は赤、青、黄、緑にそれぞれ塗り分けられており、これらを遠目に見ると、色の帯をまとった細長い生き物が床一面を這っているようにも感じられる。 ところで、ここにある「AI」「AYU」「SAKI」「MARIE」「SACHIKO」などの名前は、ある学校の同窓生(すべて女性の名)であるということだが、それが作者自身と何らかの関わりがあるのか、あるいはたまたま入手したリストによるものなのかということは明らかにされていない。金武は一昨年から、雑誌のグラビアから女性モデルの姿を円形に切り抜いたものを大量に使用したものや、さまざまな髪の色の女性のかつらを並べたものなど、「Girls」という語を題名に冠した作品を一連のシリーズとして発表してきたが、今回の展示もその中の一つに属するものだと思われる。しかしこれまでの作品では、そこに登場する女性たちは全て名前が明らかにされない匿名の人物であり、その集合体が作者が考える「女性」という存在の概念そのものを表わしていたと考えられるのに対して、今回の展示では、女性を視覚的にイメ−ジさせるものは使用せずに「名前」だけを登場させることによって、空間全体は、概念の上での「女性」を表す存在に成り代わっていたといえるだろう。人の名前を記号的に使うことで匿名性を表すという逆説的な論法は、そのための必然的な表現手段だったのではなかろうか。 |

|

|

| 山根勇(地下室) | ||

| コンクリートに囲まれた地下室の展示スペ−スへの階段を降りると、作者が何かを一日一個と拾うと決めて街中で出会ったさまざまな物体と、それらを撮ったサービス判サイズのカラー写真を15.5×11cm、横長の2枚のガラス板に2枚裏表で挟んで床に垂直に立てたもの、さらにその状況を記録した日記を3点一組とした作品が、横7列、縦14列の計84組分、横35cm、縦50cmの幅を空けて等間隔に整然と並べられ、天井から黒いコードで床すれすれに吊るされた6つのクリプトン電球で暗く照らし出されている。オブジェ群の合間をぬうように奥に進んでゆくと、この展示室の特質である壁面の窪みや部屋の奥にある行き止まりの階段にも、計15組分のオブジェと、映画館の音声と鳥の声をそれぞれ街で録音したボイス・レコーダー2点がさらに設置されている。色もサイズもばらばらのモノたちと立てかけられた写真、クロッキー帳から破り取った紙(ガラス板と同サイズ)に小さな文字で書きつけた日記が延々と並び床を覆い尽くす光景は、日常の中に葬り去られた作者の記憶の墓碑が立ち並ぶ様をも想像させる。 ところでこれらは、2000年の12月から2001年の3月にかけて、作者が一日一個のモノを街中で拾った体験をもとにしたもので、12月11日を皮切りにして、部屋の左奥から右横に向かって、さらに入り口に向かうにつれて日付が新しくなるように並べられている。その中で、例えば赤いリボンを拾った12月13日には、「赤いリボン。新宿にて。ごみ箱の前に落ちていた赤いリボンは、誰かがそこに捨てようとして入れそこなったものだろう。」という日記と共に、ごみ箱を中心とした遠景および赤いリボンのアップの写真、赤いリボンの実物で構成されている。その他に彼が拾ったものは、シャープペン、手袋、ワッペン、自転車のサドル、ぬいぐるみ、造花、印鑑、子供の靴、モデルガン、立ち入り禁止の立て札、ゴルフクラブなど多岐に渡るが、彼が日常の中でたまたま出会い気に留めたものを無作為に選び取るというその選択の脈絡の無さは、自身の記憶の奥底に埋没し堆積していった日常の中での体験や出会いのすべてを、彼が再び掘り起こそうとする意志を表しているような気がしてならないのである。 |

|

|